Crédito, Reprodução

- Author, Luiz Antônio Araujo

- Role, De Porto Alegre para a BBC News Brasil

Saídos de todas as regiões do então Império do Brasil, passaram à história sob um nome retumbante que hoje figura em logradouros de pelo menos quatro Estados brasileiros: Voluntários da Pátria.

Nos primeiros meses da guerra, eles foram reunidos em corpos (unidades militares) integrados ao Exército Imperial.

Mas a denominação contém duas imprecisões.

“Voluntário”, segundo o Dicionário Houaiss, é aquele “que não é forçado, que depende da vontade ou é controlado por ela”.

No caso dos Voluntários da Pátria, “muitos foram voluntários a pau e corda”, segundo diz à BBC News Brasil o historiador Mário Maestri, autor do livro Guerra sem fim: a Tríplice Aliança contra o Paraguai (editora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo/ECM, 2017).

Já “pátria”, segundo o mesmo dicionário, designa “país em que se nasce e ao qual se pertence como cidadão”.

Entretanto, os Voluntários da Pátria eram em parte estrangeiros, muitos dos quais receberam promessa oficial de auxílio para retornar a suas terras natais ao final do conflito.

Havia também os escravizados, aos quais a Constituição de 1824 negava a cidadania. Ao serem incorporados ao Exército Imperial, os cativos eram alforriados.

Alistados muitas vezes a contragosto em nome de uma pátria que não era oficialmente deles, esses engajados no “nobre e santo empenho” da guerra contra o Paraguai enfrentaram sua primeira batalha em 10 de junho de 1865.

Nesse dia, ante cerca de 4 mil soldados paraguaios, coube a um contingente de não mais de mil homens — dos quais cerca de 60% integravam o 1º Batalhão de Voluntários da Pátria — fazer a defesa de São Borja, vila às margens do Rio Uruguai no oeste do Rio Grande do Sul.

O Brasil acabou derrotado na batalha. Mas foi este o “batismo de fogo” dos Voluntários da Pátria, na avaliação do coronel da reserva do Exército Claudio Moreira Bento, presidente da Academia de História Militar Terrestre do Brasil.

São Borja e os Sete Povos das Missões

São Borja, hoje um município no Rio Grande do Sul próximo à fronteira com a Argentina, foi fundada por jesuítas no final do século 17 como o primeiro dos Sete Povos das Missões, no que era então território espanhol.

O nome da vila homenageia o padre espanhol da Companhia de Jesus São Francisco de Borja, contemporâneo de Santo Inácio de Loyola — o fundador da ordem — e irmão de Alexandre 6º, o papa Bórgia.

Depois de trocar sucessivas vezes de mãos entre espanhóis e portugueses nas guerras e acordos de fronteira, São Borja tornou-se em 1801 parte do Brasil Colônia.

Em meados do século 19, a vila experimentou um florescimento com a reabertura da navegação internacional na Bacia do Prata após a queda do governo de Juan Manuel de Rosas (1793-1877) na então Confederação Argentina (atual Argentina).

Apesar das precárias condições do porto, do qual distava quatro quilômetros, o vilarejo atraía comerciantes, militares e estancieiros, além de viajantes e empreendedores estrangeiros.

Em 1865, teria cerca de 2,8 mil habitantes, segundo registro atribuído ao padre João Pedro Gay (1815-1891).

São Borja servia de entreposto para os principais itens da pauta paraguaia de exportação: erva-mate, madeira e tabaco.

Enquanto a navegação do rio da Prata esteve vedada ao Paraguai sob o governo de Rosas, esses produtos cumpriam uma extensa rota de mais de mil quilômetros a bordo de barcos e carretas — de Encarnación, no Paraguai, até Rio Grande, no Brasil, passando por São Borja.

A deposição de Rosas e o incremento do comércio — que, além da produção agrícola da região, agora incluía também manufaturados, sobretudo britânicos — fizeram decair o valor logístico de São Borja, ao mesmo tempo que contribuíram para incrementar o interesse pela bacia platina.

Em 1864, contrariando o compromisso assumido com o Paraguai de não interferir na República Oriental do Uruguai — a antiga Província Cisplatina —, o Império do Brasil invadiu o Uruguai sem declaração de guerra.

O propósito era depor o presidente “blanco” (do Partido Nacional) interino Atanasio Aguirre (1801-1875) e empossar seu rival, o general “colorado” (Partido Colorado) Venancio Flores (1808-1868).

O ataque contra o Uruguai deu-se em acordo com a recém-proclamada República da Argentina, presidida por Bartolomé Mitre (1821-1906), a quem o uruguaio Flores fora subordinado como general do exército argentino.

Os antecedentes da Guerra do Paraguai

O então presidente do Paraguai, Solano López (1827-1870), protestou fortemente contra a invasão do Uruguai.

Desde os tempos da desagregação do vice-reinado espanhol do Prata, os dois países eram unidos na resistência à Argentina e ao Brasil.

Isolado no coração do continente, o Paraguai tinha questões de fronteira em aberto com o Brasil e a Argentina.

O país também dependia do acesso ao porto de Montevidéu, no Uruguai, para escoar seus produtos.

O paraguaio López via na campanha contra o uruguaio Aguirre, concluída em fevereiro de 1865 com a deposição do presidente e sua substituição por Flores, a antessala de uma ofensiva brasileira contra seu próprio país, com apoio ou neutralidade interessada de Buenos Aires.

Em 14 de novembro de 1864, o Paraguai rompeu relações com o Brasil, apreendeu o navio brasileiro Marquês de Olinda e preparou-se para atacar o território brasileiro, primeiro por Mato Grosso — propósito posto em prática no mês seguinte — e, em seguida, pelo Rio Grande do Sul.

No segundo caso, porém, suas tropas necessitavam atravessar o território de Misiones, em disputa com a Argentina, e a província semidissidente de Corrientes para chegar à fronteira do Império do Brasil.

Em fevereiro de 1865, o argentino Mitre negou permissão de trânsito às forças de López.

Em março, o Paraguai decidiu marchar sobre Corrientes mesmo sem licença.

O país estava em guerra, simultaneamente, com as duas maiores potências da América do Sul, Brasil e Argentina.

Em 13 de abril, tropas paraguaias ocuparam a cidade argentina de Corrientes, aprisionaram navios argentinos e nomearam autoridades favoráveis a Assunção.

Ameaçavam o Rio Grande do Sul, província mais meridional do império e fonte crucial de charque e couro para todo o Brasil.

A província ficava na dupla fronteira com Argentina e Uruguai (a chamada “fronteira viva”, com alto risco de conflito) e abrigava a maior guarnição militar brasileira.

Como surgiram os Voluntários da Pátria

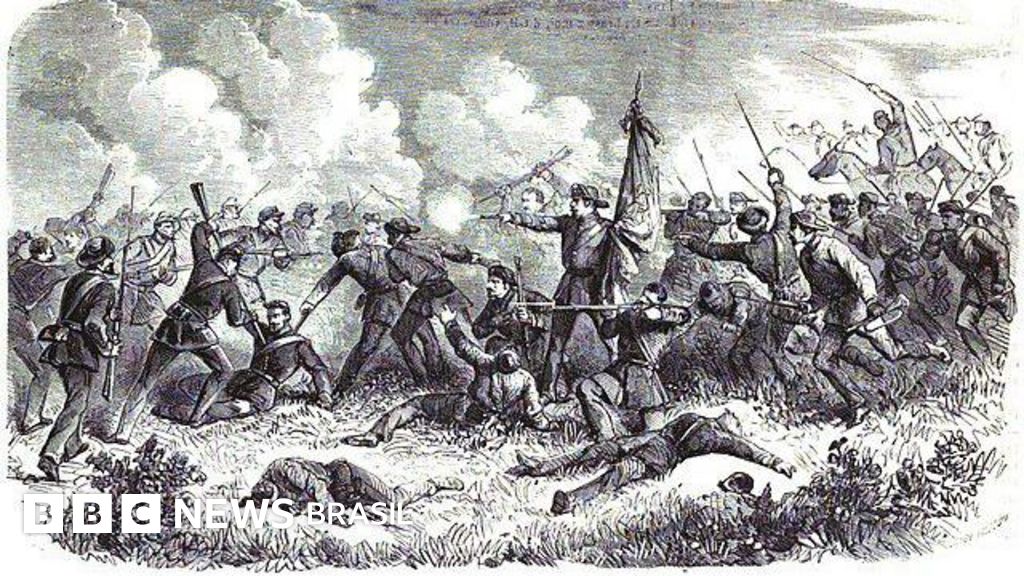

Crédito, Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Diante do ataque iminente, o Brasil precisava de mais braços para lutar.

Em 1864, o Exército Imperial brasileiro regular somava cerca de 18 mil integrantes.

Em meados do ano seguinte, o efetivo já tinha praticamente duplicado, chegando a 35 mil.

“Antes da Guerra do Paraguai, o exército era uma instituição pequena, que podia se manter por meio do recrutamento de 2 mil a 3 mil homens por ano”, diz Hendrik Kraay, professor de História da Universidade de Calgary, no Canadá, por videoconferência à BBC News Brasil.

Os Corpos de Voluntários da Pátria foram criados, por meio de decreto do imperador Dom Pedro 2º em 7 de janeiro de 1865, para suprir a carência de homens.

Os Voluntários foram recrutados em todas as partes do império — na maioria das vezes, à força, segundo historiadores.

“Muita gente que normalmente não seria recrutada pelo exército apresentou-se para servir — esperando, como sempre no início de guerras patrióticas, que o conflito não durasse e que a vitória chegasse logo, o que, evidentemente, não ocorreu”, comenta Kraay, co-organizador com Celso Castro e Vitor Izecksohn de Nova História Militar Brasileira (FGV Editora, 2004).

Na tentativa de atrair combatentes, o decreto que criou os Corpos de Voluntários da Pátria instituiu um vasto rol de benesses — como, por exemplo, soldo acrescido de diária de 300 réis e gratificação de 300 mil-réis ao dar baixa.

Ao fim das hostilidades, receberiam lotes de terra em regiões coloniais, facilidades de promoção na carreira militar e a opção de tornar-se servidores públicos.

Só fariam jus aos benefícios aqueles que se alistassem em determinados prazos — que podiam chegar a quatro meses nas províncias periféricas e acabaram estendidos ainda mais em razão da escassez de interessados.

Na maioria dos casos, os benefícios prometidos aos voluntários não foram concretizados.

Mas quando tudo era promessa, as condições oferecidas atraíram integrantes da Guarda Nacional — espécie de milícia cidadã subordinada aos juízes de paz e aos presidentes de província.

Entretanto, o afluxo de voluntários dos primeiros meses logo refluiu, dando lugar a uma aversão à guerra, segundo Maestri.

“Os próprios veteranos foram muito maltratados”, relata o historiador. “Contribuiu também para esse estado de espírito [desfavorável à guerra] o papel do Brasil, que foi sinistro, e o do Exército [Imperial], que foi ainda pior, para não falar da Marinha [Imperial].”

No Rio Grande do Sul, os três primeiros corpos de voluntários reunidos — apesar da má vontade das autoridades provinciais e municipais, que temiam perda de força — eram, de fato, da Guarda Nacional, mas com nova denominação.

Esse contexto marcou a chegada a São Borja, em 10 de junho de 1865, do 1º Batalhão de Voluntários da Pátria, sob o comando do tenente-coronel João Manoel Menna Barreto (1824-1869), depois de uma longa marcha por Rio Pardo.

O 1º Batalhão era composto por algumas centenas de homens — 609, segundo o major e historiador militar Emílio Fernandes de Sousa Docca; 630, conforme o jornal fluminense A Pátria; mas não mais de 480, conforme estimativas posteriores.

A maioria era de jovens vindos da Corte, no Rio de Janeiro, sob impacto da propaganda patriótica — mas sem treinamento e experiência militar.

Quatro horas de combate e retirada

Com cerca de 370 homens da Guarda Nacional, o 1º Batalhão de Voluntários foi, ao longo de quatro horas, a única defesa de São Borja diante da expedição paraguaia comandada pelo tenente-coronel Antonio de la Cruz Estigarribia (1825-1870).

Entre os comandados de Menna Barreto, houve 85 mortos e 50 feridos em quatro horas de enfrentamento direto com o inimigo em São Borja.

Em seguida, os Voluntários recuaram quatro quilômetros e, finalmente, retiraram-se em meio ao êxodo civil.

Do lado paraguaio, as perdas foram maiores: cerca de 200 mortos ou feridos.

Em 12 de junho, os paraguaios tomaram totalmente a vila e a saquearam. Uma semana depois, marcharam na direção sudoeste até Itaqui, distante 60 quilômetros, que seria tomada em 7 de julho.

A invasão culminaria com a tomada de Uruguaiana, em 5 de agosto, que só seria recuperada pelas forças imperiais em 18 de setembro, após 44 dias de cerco.

Apesar do treinamento e armamento insuficientes, a coluna de Estigarribia foi capaz de percorrer 180 quilômetros do território brasileiro, tomando e saqueando três vilas e atravessando quatro rios e arroios.

Em junho de 1865, o “exército do Rio Grande” — como era conhecido o efetivo da força terrestre estacionado na província — estava organizado em duas divisões.

A Primeira, sob o comando do brigadeiro honorário Davi Canabarro (1796-1867), um ex-farroupilha, guarnecia a fronteira oeste, incluindo São Borja, Itaqui e Uruguaiana; a Segunda, comandada por Francisco Pedro Buarque de Abreu (1811-1891), o Barão de Jacuí, protegia a fronteira sul.

Embora mostrassem em sua correspondência ter conhecimento do propósito de invasão por parte dos paraguaios, Canabarro e seus oficiais posicionaram-se a considerável distância dos invasores, limitando-se na maior parte do tempo a acompanhar e observar seus movimentos e efetuando raros e inócuos ataques seguidos de retiradas.

A derrota de 1865

Os canhões ainda não tinham silenciado quando a Invasão do Rio Grande do Sul, como é conhecida a investida paraguaia no oeste rio-grandense, tornou-se alvo de polêmica.

A invasão, que começou com a ofensiva em São Borja, durou exatos 100 dias, de 10 de junho a 19 de setembro de 1865.

Para o cônego franco-brasileiro João Pedro Gay, testemunha ocular da campanha e autor de um relato sobre o tema publicado em 1867, teria havido “entrega” de São Borja aos paraguaios.

Em resposta, o major do Exército Imperial Emílio Fernandes de Sousa Docca (1884-1945) refutou a versão.

“Entrega, não. A vila de São Borja foi defendida com heroísmo”, escreveu.

O militar tinha sobre o padre a vantagem de ser são-borjense de nascimento e a desvantagem de ter vindo ao mundo quase 20 anos depois dos acontecimentos.

Claudio Moreira Bento garante que São Borja não caiu sem luta.

“Houve uma resistência muito grande dos Voluntários da Pátria em São Borja, sendo que alguns eram originários de Resende”, afirma Bento, autor de História da 3ª Região Militar (1807-1889) (3ª Região Militar, 1994), falando à BBC News Brasil do município fluminense.

Crédito, Arquivo pessoal

Para o historiador Wagner Cardoso Jardim, a invasão do Rio Grande do Sul foi resultado de múltiplas falhas do Exército Imperial.

“Foi uma tragédia anunciada”, resume o doutor em História pela Universidade Federal de Passo Fundo (UPF) e autor de Longe da Pátria: a invasão paraguaia do Rio Grande do Sul e a rendição em Uruguaiana (Clube de Autores, 2022), falando por telefone à BBC News Brasil de Uruguaiana.

A defesa malograda de São Borja, Itaqui e Uruguaiana levaria Canabarro e seus subordinados Antônio Fernandes Lima e Antônio Xavier do Valle a responder em um conselho de investigação e um conselho militar.

Sem julgamento, Canabarro morreu em 1867, enquanto os outros dois oficiais seguiram suas carreiras no Exército Imperial.

“[A Invasão do Rio Grande pelo Paraguai] tem grande responsabilidade de Canabarro”, afirma Jardim, acrescentando que há abundante documentação na qual o chefe militar tranquiliza os governantes da província a respeito de sua capacidade de resistir ao invasor.

“Ele [Canabarro] dizia que os paraguaios sequer atravessariam o rio Uruguai, mas, se se atrevessem, encontrariam homens briosos e valorosos”, diz o historiador.

Jardim explica que a situação foi agravada pela retirada de tropas da região pelo comandante, acrescentando que a pesquisa historiográfica ainda está por estabelecer em que medida ele dispunha de fato dos combatentes que constavam nos relatórios.

“Canabarro foi o grande organizador da derrota imperial na invasão paraguaia do Rio Grande do Sul”, conclui.

O maior conflito entre a era napoleônica e a Primeira Guerra

Crédito, Getty Images

A Guerra do Paraguai ou Guerra da Tríplice Aliança (em referência à coalizão de Brasil, Argentina e Uruguai, sacramentada em maio de 1865 para combater o país vizinho) durou 1.884 dias, de 13 de dezembro de 1864 a 1º de março de 1870.

O conflito terminou com a vitória da Tríplice Aliança.

A principal consequência do conflito, segundo o professor de História da Universidade Regional do Pampa (Unipampa) Jeremyas Machado Silva, de Santa Rosa, foi o extermínio de grande parte da população paraguaia.

Foram liquidados entre 28.286 e 268.649 paraguaios, números que correspondem respectivamente a 8,7% e 69% da população do país à época, diz Silva à BBC News Brasil, por telefone, de Santa Rosa.

Além disso, o país perdeu porção significativa de seu território para os vizinhos Brasil e Argentina.

Já o Brasil teve de 50 a 60 mil mortos, incluindo civis.

Para os vencedores, a guerra trouxe como consequências o fortalecimento do exército que contribuiria para o fim da monarquia no Brasil; a criação de condições para a centralização definitiva do Estado argentino e o fortalecimento do domínio colorado na política uruguaia.

“A Guerra do Paraguai foi o maior conflito entre Estados ocorrido entre as guerras napoleônicas e a Primeira Guerra Mundial”, afirma o professor de História da Universidade Regional do Pampa (Unipampa) Jeremyas Machado Silva, de Santa Rosa, por telefone à BBC News Brasil.

Crédito, Arquivo pessoal

Segundo o historiador, autor de A guerra platina: história e narrativa da Guerra da Tríplice Aliança na obra de Efraím Cardozo Hace 100 años: crónicas de la Guerra de 1864-1870 (Acervus, 2023), o conflito sul-americano superou em custo humano a Guerra da Crimeia (1853-1856).

Há uma curiosa relação entre as duas guerras: em razão do fim do conflito na Crimeia, lembra o historiador, empresas britânicas decidiram vender às forças da Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai, agora sob comando de Flores) sobras de vestimentas destinadas ao exército otomano.

Assim a célebre bombacha tornou-se traje típico no Rio Grande do Sul e em toda a região platina.

“Embora a importância da Guerra do Paraguai para a província do Rio Grande do Sul seja proporcionalmente maior, é impossível estudar o Brasil da segunda metade do século 19 sem tratar desse conflito”, explica Miqueias Mugge, pesquisador do Princeton Institute for International and Regional Studies, por videoconferência a partir de São Paulo.

Autor de O Sustentáculo do Império: Guardas Nacionais, Militarização e Desigualdades nas Fronteiras do Brasil, a ser publicado este ano pela editora Oikos, Mugge afirma que, com a guerra, as elites rio-grandenses conseguiram ter acesso a posições de mando inatingíveis antes de 1864.

Outras regiões sofreram impacto, e algumas, nem tanto.

“Minas Gerais era a província mais populosa e foi a que menos contribuiu em termos de efetivos para a guerra”, exemplifica.

“Isso não quer dizer que a Guerra do Paraguai não foi relevante no contexto mineiro, porque deixa evidente um tipo especial de conexão entre as elites regionais e locais e suas populações que permite às primeiras evitar que as últimas sejam enviadas para a guerra.”

Fonte.:BBC NEWS BRASIL