Crédito, Cortesia da arquiteta Carmen Abad

A usina nuclear de Lemóniz, no norte da Espanha, foi idealizada como instalação de ponta e recebeu investimentos da ordem de bilhões de dólares.

Mas ela nunca chegou a funcionar. Com quase tudo pronto para que seus dois reatores começassem a receber urânio e produzir energia, o projeto foi suspenso e nunca mais retomado.

A central, com seus materiais e equipamentos de alto custo, foi abandonada em meio a uma bela paisagem litorânea, na província de Vizcaya, no País Basco.

A usina de Lemóniz era parte do projeto do regime do general Francisco Franco (1892-1975) de construir centrais nucleares em toda a Espanha. Ela iria contribuir para o objetivo de atender à crescente demanda de energia de um país que vivia uma época de crescimento econômico.

Mas, após a morte de Franco e a acidentada transição democrática da Espanha, surgiu em torno da usina de Lemóniz um amplo movimento antinuclear. Os protestos começaram a reunir multidões, exigindo sua paralisação.

O confronto se agravou com a entrada em cena do grupo separatista armado ETA, que buscava a independência do País Basco. O grupo realizou uma campanha de atentados para forçar o governo espanhol a desistir do projeto.

Por fim, em 1984, o governo socialista do então primeiro-ministro espanhol Felipe González suspendeu a construção de todas as centrais nucleares projetadas.

Desde aquela época, a usina de Lemóniz permanece abandonada entre as escarpas onde foi construída, como um vestígio de uma era de convulsão e uma incômoda herança, com a qual não se sabe o que fazer.

Crédito, Cortesia da arquiteta Carmen Abad

Aposta em uma Espanha nuclear

Valentín Elórtegui era criança em 1972, quando viu a praia ao lado de sua casa ficar repleta de homens e máquinas. Eles iriam construir a obra que mudaria para sempre aquele lugar.

“Aqui, morávamos com algumas poucas famílias dedicadas ao campo, mas tudo se agitou quando começaram as obras da usina”, recorda ele, em entrevista à BBC News Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC.

“A maioria dos meus vizinhos precisou vender suas casas ou elas foram desapropriadas.”

Os operários que perturbavam a paz dos Elórtegui não teriam chegado até ali, não fosse por um encontro realizado alguns anos antes, entre dois homens poderosos da época.

No dia 21 de dezembro de 1959, o então presidente americano Dwight D. Eisenhower (1890-1969) visitou Franco na capital espanhola, Madri.

A visita pôs fim ao isolamento imposto há anos ao regime de Franco pelas democracias ocidentais. O motivo foi sua proximidade com a Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

No contexto da Guerra Fria (1947-1989) e da rivalidade com a União Soviética, os Estados Unidos quiseram instalar bases militares americanas em território espanhol. Por isso, Washington iniciou um processo de aproximação com o governo de Franco.

A visita de Eisenhower e a assinatura, anos antes, dos acordos bilaterais de Madri abriram a porta para que a Espanha utilizasse tecnologia americana para desenvolver sua própria indústria nuclear.

“A natureza militar do regime de Franco, aliada à possibilidade de obter urânio em minas nacionais, aumentou o interesse pela tecnologia”, segundo o professor de Engenharia Pablo Hernández Arias, da Universidade Católica de Ávila, na Espanha.

Crédito, Getty Images

O fim do isolamento internacional e a liberalização da economia espanhola, iniciada na década de 1950, proporcionaram o desenvolvimento do país, que passou a consumir cada vez mais energia.

Franco aparecia nos noticiários oficiais da época, inaugurando barragens para a produção de eletricidade por toda a Espanha, mas não era suficiente.

“As possibilidades de geração de energia hidráulica estavam praticamente esgotadas, pois já haviam sido construídas represas em todos os lugares onde o relevo permitia”, explicou à BBC News Mundo Javier Revuelta, da empresa energética sueca AFRY.

Considerando os problemas para produzir energia com o carvão disponível na Península Ibérica, as autoridades franquistas se convenceram de que não havia alternativa e apostaram em espalhar usinas nucleares por todo o país.

Em 1968, a primeira dessas usinas entrou em operação em Almonacid de Zorita, em Guadalajara, no sudoeste da Espanha. Sua potência instalada era modesta, de apenas 150 Megawatts elétricos (MWe).

Convencido dos benefícios da nova tecnologia, o governo espanhol se dedicou ao que Pablo Hernández chama de “otimismo nuclear espanhol” e chegou até a promover o chamado Projeto Islero, um programa secreto para que a Espanha desenvolvesse a bomba atômica.

Crédito, Getty Images

Em 1966, um avião bombardeiro americano deixou cair sobre o litoral de Almería, no sudeste da Espanha, quatro bombas de hidrogênio.

A censura franquista ocultou o acidente da opinião pública e o governo manteve seus planos. Em 1971, foi inaugurada a segunda usina nuclear espanhola em Santa Maria de Garoña, em Burgos, no norte do país.

Um ano depois, surgiu a terceira usina, Vandellós I, em Tarragona, perto de Barcelona. Ela foi construída com tecnologia francesa.

E, em 1972, foi aprovado o Plano Energético Nacional, que previa a construção de sete novos reatores. Eles permitiriam aumentar a potência instalada no país para 15 mil MWe.

O plano contemplava a construção de até três centrais nucleares no País Basco. Uma delas era a usina de Lemóniz, projetada para abrigar dois reatores de água pressurizada da empresa americana Westinghouse.

Com isso, a paz que reinava na casa dos Elórtegui estava a ponto de terminar.

A baía que foi perdida para sempre

Com o apoio do governo, a empresa Iberduero empreendeu, naquele mesmo ano, obras na baía de Basordas, uma bela praia rochosa ao lado da pequena cidade de Lemóniz. Os moradores desconheciam seu propósito.

Um exército de trabalhadores construiu um dique para ganhar terreno frente ao agitado mar Cantábrico, lançando toneladas de cimento e concreto na baía, que ficou sepultada para sempre.

Luis González era um desses operários. Ele havia chegado da Extremadura, no outro lado da Espanha, em busca de trabalho.

“Muitos conterrâneos da minha cidade também encontraram trabalho na usina e tive a sorte de conseguir um emprego como peão”, contou ele à BBC.

“Nos primeiros anos, trabalhamos tranquilamente, mas logo começamos a ver que muitas pessoas da região não queriam a central nuclear.”

Crédito, Cortesia de Luisa Mari Larrabeiti

Ao contrário do ocorrido em outras partes da Espanha, onde foram instaladas usinas nucleares, houve forte oposição no País Basco.

Logo surgiram as primeiras comissões regionais de repúdio à central de Lemóniz. Elas cresceram e se cristalizaram na plataforma que ficou conhecida como Comissão por uma Costa Basca Não Nuclear.

Com a morte de Franco em 1975, a rejeição à usina nuclear reuniu diversos movimentos perseguidos durante a ditadura, que estavam em ebulição frente à expectativa de uma abertura política.

As bandeiras exigindo a paralisação da usina de Lemóniz receberam a adesão do então incipiente movimento ecologista, organizações trabalhistas recém-saídas da clandestinidade e de uma esquerda nacionalista, que reivindicava a autodeterminação do País Basco e a anistia aos presos do governo Franco.

A rejeição à central nuclear era intersetorial e também recebeu o apoio de intelectuais e artistas bascos. Foi o caso do cineasta Imanol Uribe, que produziu um documentário sobre os riscos para o meio ambiente, e do escultor Eduardo Chillida (1924-2002), que criou a imagem que se transformaria no emblema dos protestos.

Pablo Hernández acredita que a reação se deveu a peculiaridades da sociedade basca da época, como “a tradição sindical, um sentimento de rejeição ao que vinha de fora e a elevada densidade demográfica da região onde se pretendia instalar a usina de Lemóniz, a apenas 30 km de Bilbao”, uma das principais cidades espanholas e, na época, polo de grande atividade industrial.

Crédito, Cortesia de Roge e Oihan Blasco

Enquanto a Espanha percorria o tumultuado caminho que a levaria à democracia, Lemóniz se transformou em símbolo de muitas das tensões daqueles anos.

O menino Valentín Elórtegui se acostumou com os protestos em frente à sua casa. Ali, ele descobriu coisas totalmente desconhecidas para ele.

“Naquelas manifestações, observei pela primeira vez a foice e o martelo, além da ikurriña“, a bandeira basca proibida durante o regime de Franco.

Nas obras da usina, Luis González não ignorava o clima de conflito.

“Nos comitês sindicais, havia delegados muito politizados, que aproveitavam de tudo para organizar greves e protestos”, relembra ele.

Mas o pior ainda estava por vir.

No dia 17 de março de 1978, Luis González entrou no edifício de um dos reatores para ir buscar um encarregado da obra.

“De repente, houve uma explosão e a força me atirou ao solo”, relembra ele.

González se salvou por pouco de uma bomba colocada no local pelo ETA, que matou dois trabalhadores.

Aquela não foi a primeira ação do ETA contra a infraestrutura. Meses antes, um dos seus comandos atacou os guardas civis que vigiavam as obras. Um dos assaltantes morreu no enfrentamento.

O clima piorou ainda mais em 3 de junho de 1979. Naquele dia, o disparo de um guarda civil matou a jovem manifestante Gladys del Estal, durante um protesto contra a central nuclear, na localidade navarra de Tudela, no norte da Espanha.

Naquele ano, o movimento antinuclear se fortaleceu, devido a um incidente ocorrido muito longe dali, nos Estados Unidos.

No dia 28 de março, um acidente na usina de Three Mile Island, em Harrisburg, no Estado americano da Pensilvânia, provocou a fusão parcial de um de seus reatores, fazendo soar todos os alarmes frente a um possível escape de radiação.

O incidente despertou ainda mais os ânimos dos movimentos contrários ao uso da energia nuclear em todo o mundo.

No País Basco, a rejeição da sociedade conviveu com os atentados do ETA, que manteve sua campanha contra a central nuclear de Lemóniz e lançou na época sua maior e mais cruel ofensiva contra o Estado espanhol.

Em 1979, o ETA colocou outra bomba nas obras de Lemóniz. E mais um trabalhador morreu na ocasião.

Crédito, Getty Images

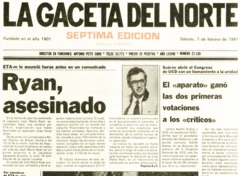

A campanha do ETA incluiu diversos ataques com explosivos contra instalações e bens da empresa Iberduero. E, em janeiro de 1981, a campanha chegou ao seu limite.

O grupo sequestrou o jovem engenheiro José María Ryan, que havia sido nomeado chefe da central nuclear.

O ETA deu, então, um ultimato: para salvar a vida do engenheiro, o governo espanhol deveria iniciar a demolição da usina no prazo de sete dias.

Em uma das primeiras demonstrações de rejeição popular à violência do ETA nas ruas do País Basco, milhares de pessoas se manifestaram em Bilbao para pedir a libertação de Ryan.

Dezenas de organizações sociais exigiram publicamente que o ETA liberasse o prisioneiro, em um clamor de repulsa que o grupo nunca havia enfrentado antes.

Mas, ao final do prazo, o ETA executou Ryan com um tiro na nuca, em um local aberto da cidade de Zarátamo. Sua morte comoveu o país.

Crédito, Gaceta del Norte

Ángel Pascual sucedeu Ryan à frente do projeto. O ETA também o assassinou a tiros em 5 de maio de 1982, no carro em que levava seu filho para a escola.

A morte de Pascual determinou também o fim da central nuclear de Lemóniz.

Após o novo assassinato, os técnicos da usina se negaram a voltar aos seus postos de trabalho enquanto a ameaça se mantivesse. A situação se tornou insustentável.

No dia 13 de maio, a empresa Iberduero cancelou os contratos de execução das obras, suprimentos e serviços. Os trabalhos nunca foram retomados.

Crédito, Gentileza de Roge e Oihan Blasco

Espanha democrática e menos nuclear

O debate sobre a energia nuclear continuava em aberto no dia 28 de outubro de 1982, quando o Partido Socialista e seu candidato, Felipe González, venceram por ampla maioria as eleições gerais na Espanha.

Foi uma mudança histórica para o país, que viu chegar ao governo uma das forças de esquerda que ficaram proscritas durante os quase 40 anos de ditadura franquista.

O novo governo defendeu a redução da participação da energia nuclear e prometeu uma “detenção ordenada do programa nuclear em curso”.

Por fim, em 1984, foi aprovada uma moratória nuclear que suspendeu todas as novas usinas.

A central nuclear de Lemóniz tinha a construção mais avançada. Mas também foram paralisadas as obras em Valdecaballeros (Badajoz), Sayago (Zamora) e do segundo reator de Trillo (Guadalajara).

As demais usinas projetadas nunca saíram do papel.

Crédito, Getty Images

Pesquisadores debatem até hoje os motivos que levaram à moratória nuclear na Espanha.

“O governo justificou a decisão por motivos de segurança e pela queda da demanda pela energia elétrica”, destaca Pablo Hernández. “E a opinião pública mundial estava muito sensibilizada sobre os riscos, depois do acidente de Three Mile Island.”

“Mas, realmente, é difícil saber quais foram os verdadeiros motivos”, segundo ele. “Provavelmente, se o grupo ETA não tivesse entrado em cena, o projeto de Lemóniz não teria sido paralisado, mas os demais já eram muito questionados.”

A moratória teve seus custos. Para compensar as companhias elétricas pelos investimentos em massa nas centrais nucleares paralisadas, o governo espanhol aprovou uma compensação, que os consumidores pagaram na sua conta de eletricidade até 2015.

A Comissão Nacional de Mercados e Concorrência estimou o custo total para o país em mais de 5,7 bilhões de euros (cerca de R$ 36 bilhões).

González explicou, anos depois, ter tomado a decisão “por dois motivos: a segurança e a pressão e responsabilidade excessiva imposta pela impossibilidade de eliminar os resíduos radioativos”.

De fato, a longa vida dos resíduos radioativos e a complexidade da sua eliminação são um dos aspectos destacados até hoje entre os inconvenientes da energia nuclear. E, na Espanha, esta questão ainda não foi resolvida.

O governo do ex-primeiro-ministro Mariano Rajoy (2011-2018) anunciou em 2011 a construção de um Armazém Temporário Centralizado para receber todos os resíduos radioativos do país, em Villar de Cañas, em Cuenca, a cerca de 150 km de Madri.

Mas o projeto não foi adiante devido aos protestos ocorridos na localidade e à polêmica política gerada pelo anúncio.

Crédito, Gentileza da arquiteta Carmen Abad

Debate em aberto

Nenhuma central nuclear foi inaugurada na Espanha desde a moratória, mas o debate permanece.

O governo atual apostou nas energias renováveis e prometeu o “fechamento planejado” das usinas nucleares que permanecem em operação.

Está previsto o fechamento escalonado a partir de 2027, para chegar a uma Espanha totalmente desnuclearizada em 2035.

Mas o apagão nacional ocorrido em 28 de abril deste ano deixou quase todo o país às escuras, levantando dúvidas sobre a capacidade da energia renovável de sustentar o consumo energético espanhol. Com isso, as vozes que pedem a reconsideração da decisão se multiplicaram.

Entre estas vozes, está Felipe González, o mesmo primeiro-ministro que aprovou a moratória nuclear.

Crédito, Getty Images

Em Lemóniz, as ruínas da usina nuclear acumulam umidade e oxidação. O local passou a ser um refúgio de aves marinhas, enquanto se aguarda para decidir o que fazer com a construção.

Os surfistas da região chamam sua onda favorita de “a Central”.

Esquivar-se dos vigilantes particulares que patrulham o recinto e entrar nas instalações da usina se tornou um desafio emocionante para os YouTubers. Eles publicam seus vídeos emocionados ao lado dos avisos de “zona restrita” e “perigo radioativo”, ainda mantidos nos edifícios de contenção dos reatores.

A central nuclear fantasma causa tanta fascinação que se tornou tema de diversos documentários, reportagens e até o cenário de um romance de mistério.

Em 2019, o governo espanhol transferiu a propriedade das instalações para o governo autônomo do País Basco.

Desde então, circularam informações na imprensa local sobre planos para dar um novo uso para as instalações. Eles incluem sua transformação em um local de criação de peixes, para aproveitar as piscinas dos edifícios de reatores, até a construção de um estacionamento.

Crédito, Gentileza de Roge e Oihan Blasco

Até agora, nenhum dos planos se concretizou e a usina abandonada continua sendo uma ferida aberta.

O prefeito de Lemóniz, Jesus Mari Azurmendi, declarou à BBC News Mundo que os moradores locais preferem não falar muito da central nuclear porque ela “ainda é um lugar com muita carga negativa”.

Valentín Elórtegui acredita que “a usina continua sendo um tabu, algo para onde ninguém quer olhar”.

O ETA depôs as armas há algum tempo e já se passaram mais de 40 anos desde as mortes causadas pelo conflito sobre a usina. Mas Elórtegui acredita que, em Lemóniz, a “reconciliação” ainda esteja pendente.

“Ainda há luto por fazer e lágrimas para chorar”, segundo ele.

Elórtegui é uma das pessoas que tentam dar um novo sentido àquele lugar.

Anos atrás, ele elaborou um projeto de recuperação do espaço como patrimônio cultural. E, há três anos, ele organiza, todo mês de setembro, uma romaria que recria aquela que congregava os moradores locais na extinta baía de Basordas.

A arquiteta Carmen Abad também tenta há anos “devolver ao povo um espaço que lhe foi tirado”.

Ela se manifestou contra a usina desde jovem e, hoje, promove uma intervenção arquitetônica para manter os edifícios dos dois reatores e reabilitar o restante da baía, com um mirante e outros espaços de uso público.

Mas, por enquanto, este é apenas um projeto. O prefeito não sabe ao certo o que se deve fazer. Ele sabe apenas que “as pessoas é que devem decidir”.

Ao lado de outros prefeitos da região, ele pediu ao governo autônomo do País Basco a abertura de um “processo participativo” com “toda a sociedade basca”, para decidir o futuro dos restos da usina nuclear.

“Ela é muito mais do que uma central abandonada, é parte da nossa história.”

Fonte.:BBC NEWS BRASIL