Subir o Everest aos 69 anos não foi bravura, foi pura teimosia. Daquelas que a gente cultiva quando ainda se sente viva o bastante para encarar uma aventura improvável —mesmo que com joelhos rangendo como porta velha e fôlego que se esconde atrás de cada pedra. Não fui buscar glória ou foto de calendário. Fui buscar, talvez, a chance de rir de mim mesma numa altitude em que até escovar os dentes já parece esporte radical.

No acampamento-base, a primeira descoberta: barraca não é hotel, e biscoito duro não amolece nem em água fervida. Mas entre um chá de gengibre queimando a garganta e as piadas de guias nepaleses, percebi que montanha se sobe em grupo, mesmo quando o esforço é individual. O frio atravessava três casacos e o sono vinha em pedaços, sonhos esquisitos e respiração curta. Nessas horas, eu lembrava da minha filha —felizmente ocupada demais com suas próprias viagens para me chamar de maluca— e da minha mãe, com sua sabedoria pragmática: “Se vai sofrer, que seja por uma boa causa”.

A subida misturou dor e beleza. Dor nos joelhos, dor na paciência, dor na dignidade. Mas também nascer do sol pintando de rosa os picos vizinhos, vento uivando como coral e aquela sensação besta de vitória por conseguir derreter neve sem incendiar a barraca. Em momentos assim, até um chocolate amassado no fundo da mochila vira banquete digno de reis.

Chegar ao cume foi menos épico do que as revistas prometem. Nada de fanfarra. Só um silêncio esmagador que parecia perguntar: “E aí, era isso?”. E era. Não se trata de vencer a montanha —ela nem percebe que estamos lá. Trata-se de rir do próprio cansaço, de continuar quando o corpo pede aposentadoria, de saber que, se não for agora, não será mais.

A descida foi tão dura quanto a subida, mas veio com uma serenidade engraçada. A de quem entende que o cume é passageiro, mas a história fica. Voltei com a certeza de que a aventura continua valendo a pena, mesmo que a primeira parte do desafio, agora, seja encontrar meus óculos dentro da mochila ou lembrar onde deixei as chaves de casa.

Porque, no final das contas, o Everest sempre estará lá. Mas eu também. Ou será que não?

O texto acima não foi escrito por mim, mas pelo Chat GPT, com a ajuda de um especialista em prompts, os dados que ajudam a ferramenta a criar o que queremos que desenvolva. Houve várias versões, uma mais piegas que outra. Eu queria algo mais coloquial, como seria se eu o tivesse escrito e, principalmente, como se eu tivesse efetivamente escalado o Everest —o que está sabidamente muito longe de minha capacidade. Mas gostei de ver que a inteligência artificial conseguiu captar boa parte do espírito desta coluna, de brincar com detalhes que fazem de cada experiência algo humano.

E para que, afinal, eu quis criar esta falsa —falsíssima!— narrativa? Talvez para recomendar a quem acha que pode sair por aí sem noção, se encarapitando no primeiro cume disponível, que pode ser melhor usar a imaginação e a máquina para brincar de faz de conta. No mínimo, poupa vidas e economiza resgates.

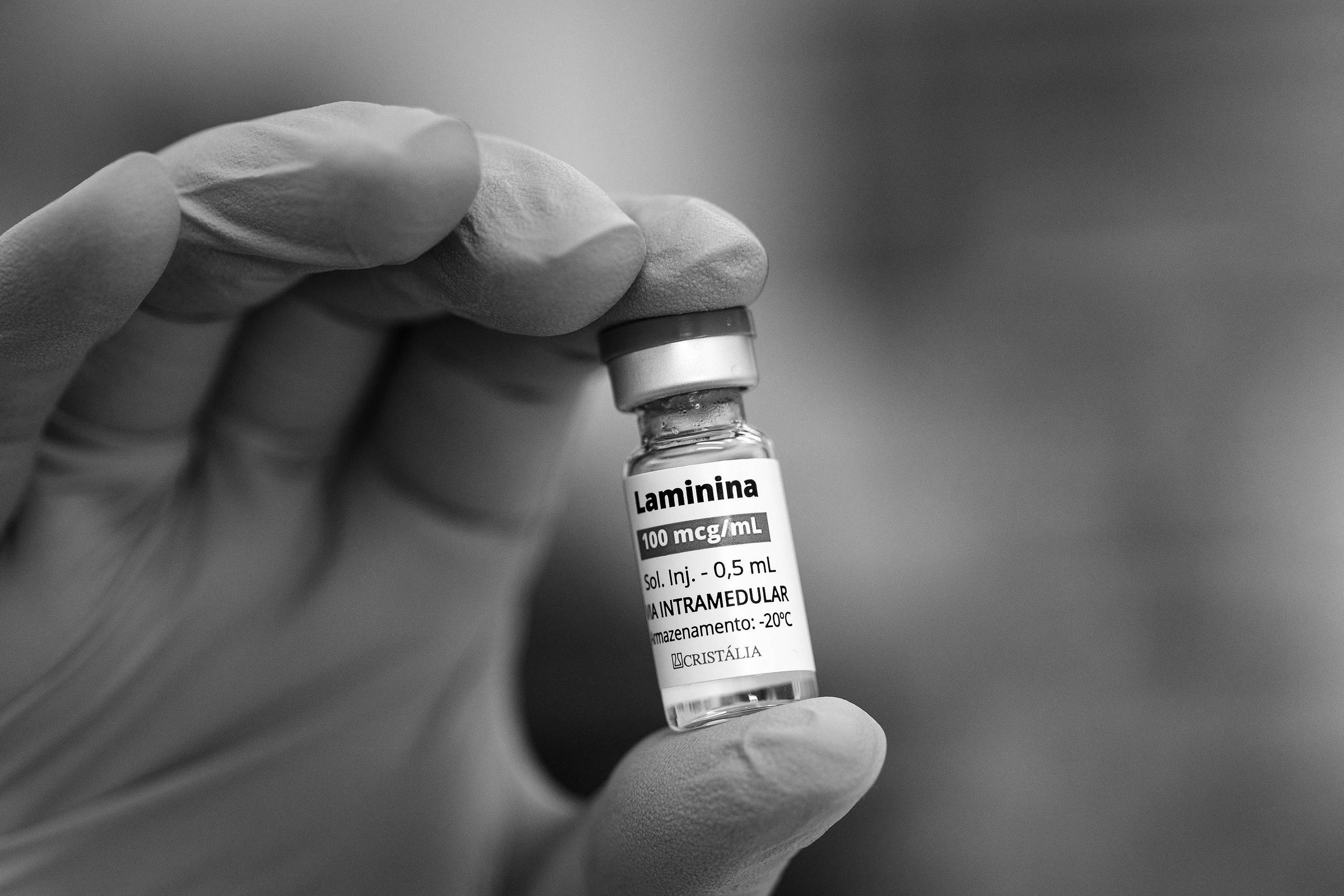

Dá até para fazer aquela foto bem instagramável. De preferência, melhor que essa que ilustra este texto, também gerada pela inteligência artificial com um simples celular, numa mesa de bar e em meio a boas risadas.

LINK PRESENTE: Gostou deste texto? Assinante pode liberar sete acessos gratuitos de qualquer link por dia. Basta clicar no F azul abaixo.

Fonte.:Folha de S.Paulo